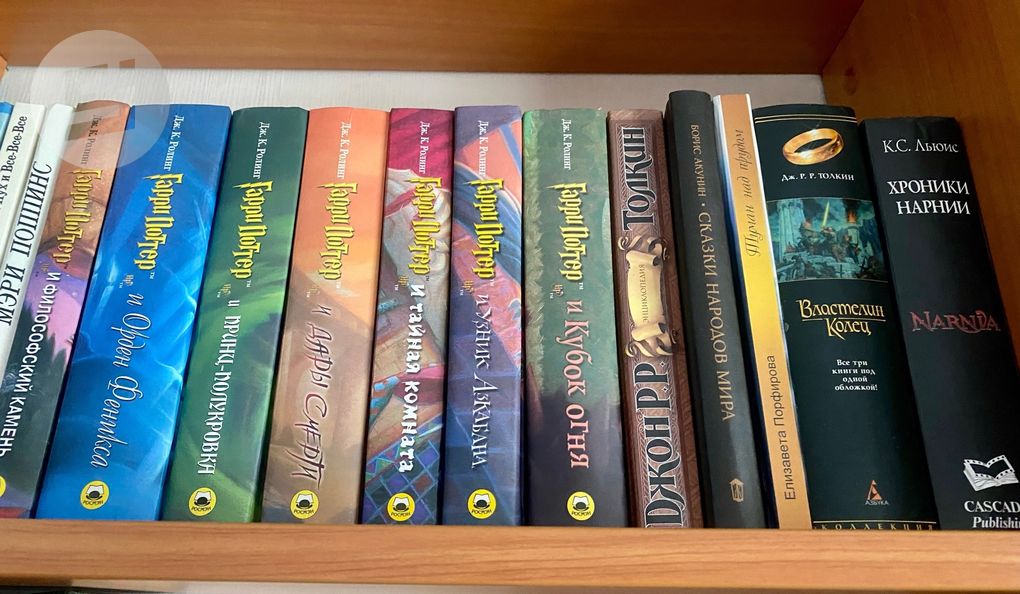

В первую среду февраля книголюбы всего мира отмечают День чтения вслух. Считается, что этот способ весьма полезен. Чем же? Да и вообще, в эпоху визуального поворота и формирования поколения иконического мышления как там дела со чтением как таковым? С этим решил разобраться корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков. А потому отправился… в библиотеку, как завещала Гермиона Грейнджер. Но сначала заглянул в одну из ижевских школ.

* * *

Первым собеседником «Сусанина» стала учитель литературы лицея №41 Оксана Ежова. За чашечкой кофе в пространстве профильного класса она рассказала о нюансах своей работы, о детях и их родителях в контексте постижения мира книг.

— Оксана Александровна, я учился в школе давно, тогда мы вслух часто читали. А сейчас читают ли дети вслух?

— В начальной школе читают, это обязательно. У них есть не только чтение вслух, но, например, и жужжащее чтение, когда читают хором всем классом.

В какой-то период я вдруг поняла, что мы стали очень мало читать вслух на уроках. В книге Даниэля Пеннака «Как роман» даётся совет, что учителю надо обязательно читать в классе вслух. Всегда найдутся дети, которые любят читать вслух. Их немного, два-три человека, но это доставляет им удовольствие. Читать вслух важно еще и потому, что у детей больше развита слуховая память, и когда учитель читает вслух какой-то важный эпизод в тексте, они это запоминают лучше, чем если бы они прочитали это про себя.

— Какие навыки чтение вслух даёт детям?

— Чтение вслух полезно, потому что это формирует умение говорить красиво, полными развернутыми предложениями, что плохо умеют наши дети. Они слышат красивую, правильную речь, запоминают её, в их сознании формируется какой-то образец. Это также даёт навыки самопрезентации, потому что во взрослой жизни нужно уметь красиво говорить. Если ты не говоришь или отмалчиваешься на уроках, ты никогда этому не научишься.

Чтение вслух легче, чем выход на сцену. Это как раз для тех детей, кто не любит или боится выходить к доске, ведь читать-то можно и сидя за партой. Это более безопасный способ что-то сказать, а каждому человеку важно, чтобы его слышали и слушали, поэтому чтение вслух помогает и в этом.

— Есть ли какие-то книги, по которым можно рекомендовать улучшать технику чтения?

— Это должны быть простые, понятные книги, подходящие по возрасту. Дело в том, что язык Пушкина, язык Тургенева — он настолько детям уже непонятен, они читают и спотыкаются практически через каждое слово, потому что не знают тех реалий, тех предметов, которых уже не существует в нашей жизни.

Надо брать современные, понятные тексты, но не фантастику, не антиутопии. Хорошие тексты о нашей обычной жизни.

— В мои школьные годы проверяли эту самую технику чтения. А сегодня?

— Чаще всего технику чтения проверяют только в начальной школе. И то даже не в каждом классе. По крайней мере, у нас проверяют только в первом.

— То есть это не обязательный критерий?

— Нет. Сейчас больше внимания уделяется осмысленному чтению, читательской грамотности: насколько ребёнок может работать с текстом, видит в тексте главное, может сказать, какие проблемы поднимает автор, обращает внимание на особенности стиля писателя.

— А стихи сейчас задают ещё?

— Да, для каждого класса определено минимальное количество стихотворений, которые ученик должен выучить наизусть.

— И тоже требуют с выражением читать?

— Конечно.

— То есть этот критерий остаётся?

— Он остаётся, и он будет. Это очень важное умение. Но тут тоже многое зависит от учителя, я, например, не люблю много пафоса. Всё-таки чтение стихов — это такой интимный процесс, поэтому не надо это в театр превращать, главное — искренность.

Есть стихи, которые каждый человек должен знать наизусть. Например, у Блока — «Ночь, улица, фонарь, аптека…» или у Гумилёва «Жираф», или у Пастернака — «Февраль. Достать чернил и плакать…».

— Рекомендуете ли вы родителям читать вслух с детьми дома? Или чтобы они дома читали родителям вслух?

— Обязательно. В детском саду и начальной школе родители ещё читают детям. Когда ребёнок достигает подросткового возраста, родители исключаются из этого процесса, самоотстраняются. И когда понимают, что у них ребёнок перестал читать, приходят за советом. Обычно я спрашиваю: «А вы что читаете сами дома? Есть ли у вас книги? Видят ли вас дети с книгой?».

Даже если вы читаете в телефоне, ребёнок не до конца уверен, что вы делаете, скорее всего, он подумает, что просматриваете видео или играете. Поэтому важно, чтобы, во-первых, ребёнок видел родителей с книгой. Во-вторых, важно вместе читать вслух интересные книги, обсуждать их. Это очень хороший способ сблизить семью, поговорить о важном, ненавязчиво воспитывая ребёнка. Сейчас в российской литературе столько книг современных авторов, пишущих о подростках и для подростков, что вы обязательно найдёте те, которые вам захочется прочитать и обсудить.

— В моей старшей школе появилась в стране концентрическая программа, которая «разрешала» прочитать только два тома из романа Толстого. Ещё и по выбору учащегося. Сегодня какой госстандарт?

— Сейчас программа по литературе стандартная для всей страны, с этого учебного года ВПР по литературе ввели с 4 по 10 класс. Что касается «Войны и мира», я не знаю ни одного ученика, который целиком прочитал бы это произведение. Задача сегодня у нас состоит не в том, чтобы они прочитали от корки до корки, а ты проконтролировал. Задача немножко в другом. Сейчас надо, чтобы дети знали, о чём этот текст, почему он важен для русской культуры, важно им объяснить, что «Война и мир» — это тот культурный код, на котором держится наша страна, наши ценности.

— Литературную критику изучают сейчас в школе?

— Изучают, но в несколько сокращённом виде. Белинского, Добролюбова, Писарева. Понятно, что их революционно-демократические взгляды не совсем понятны современным школьникам. Я ставлю более прагматичную задачу, я учу их разным видам конспектирования, говорю: «Вы будете скоро студентами, вам нужно знать, что такое конспект по методу Корнелла, давайте мы статью Белинского вот так законспектируем».

— Есть такой старый анекдот, что в жизни хватит прочитать три книги: «Колобка», зелёную и третью. И этого достаточно для жизни.

— Во-первых, я не могу сказать, что они не читают. Читать в некотором смысле модно, главное, создать хорошую атмосферу в классе, самой какие-то книги приносить, меняться книгами с учениками, что-то вместе обсуждать. Я всегда говорю детям: «Стыдно не читать». Чем мы отличаемся от животных? Только тем, что можем читать и писать.

Кстати, пишем, то есть сочиняем, мы на уроках тоже много. Один из способов привлечения к чтению — это детское творчество. Когда ребёнок маленький рисует, ему же никто шедевры не приносит сразу: «Вот смотри, как красиво, надо вот так же нарисовать». А когда мы учим ребёнка читать, мы опускаем момент словотворчества, поэтому и книга становится скучной, и писатель непонятным.

— В библиотеки сейчас рекомендуют записываться? Ходят вообще дети туда?

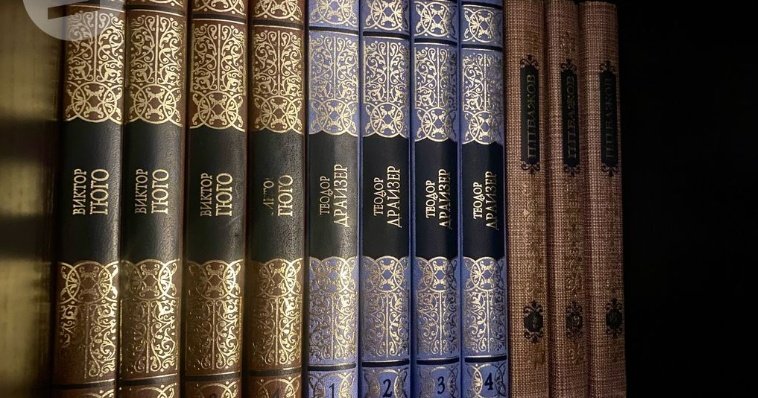

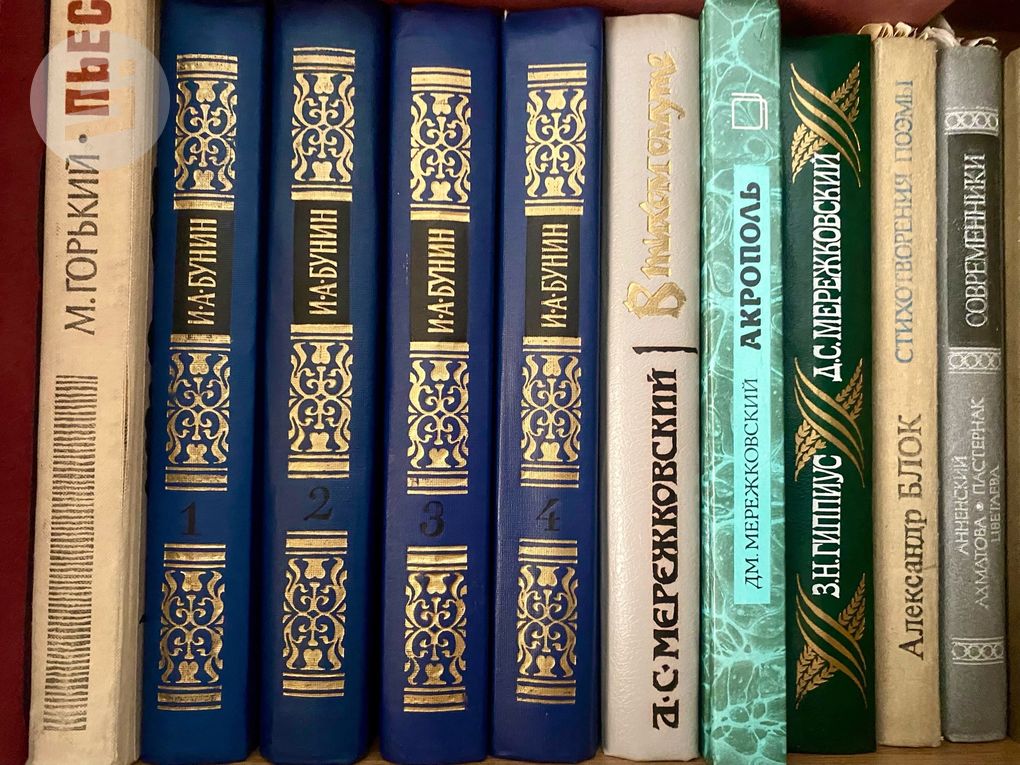

— В городские библиотеки ходит мало детей. В школьных библиотеках книги ещё советских времён. Я всё-таки за то, что у каждого дома должна быть библиотека, и не только семейная, а своя личная.

У меня в классе стоят все книги новые, потому что я вдруг в какой-то момент поняла, что тоже не хочу работать по своим ещё школьным книгам с жёлтыми страницами. Начала всю классику покупать сериями. Это такое удовольствие, особый запах, приятная обложка. Мне недавно одна девочка сказала: «Знаете, у меня мама ругается, потому что я всё время у неё прошу деньги на книги». Но я считаю, что это победа.

— Главное же, чтобы читали люди ещё, а не просто корешки по красоте выстраивали.

— Конечно. Я учу детей читать со стикерами. Все, кто увлекается чтением, и даже те, кого мы постепенно втягиваем в свои ряды, какие-то важные для них моменты или мысли отмечают стикерами. И у них прям всё-всё-всё в закладочках. Недавно ко мне пришла поделиться мыслями о книге одна ученица, я её спросила, что она выделяла стикерами. Оказалось, что розовыми стикерами — чувства, а синими — грустные моменты.

Это так здорово, ребёнок не только читает, ещё и анализирует.

Сейчас девочки читают, например, Асю Лавринович. Вроде бы кажется, что её произведения какие-то наивные, какие-то простые, но у автора там столько литературных отсылок! У неё герои читают стихи или цитируют какие-то строчки из произведений. За это можно зацепиться. И начинается уже подключение серьёзной, скажем так, классической литературы.

— Где же находить вот эту современную литературу, понятную для молодёжи?

— У нас есть Московская центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара. Она каждый год выпускает каталог «100 лучших книг для подростков». Есть ещё ежеквартальные Библиогиды. Мы в конце учебного года открываем эти каталоги прямо в классе, читаем аннотации и выписываем несколько книг, которые мы бы хотели за лето прочитать. А потом в течение учебного года их обсуждаем.

— Какой-нибудь совет родителям?

— Во-первых, ходить в книжный магазин. Потому что книгу надо держать в руках. Просто для начала ходить, выбирать, смотреть, они же там по тематическим направлениям расставлены. Книга должна быть красивой, её должно быть приятно держать в руках.

Ходить, конечно, на все наши книжные ярмарки, которые у нас бывают осенью, на «Читай, Ижевск!». Там очень интересные встречи с современными авторами проходят. Они все сейчас ведут какие-то страницы в соцсетях. Поэтому можно подписаться, читать, авторы там что-то выкладывают всегда.

С детьми можно обсуждать свои любимые детские книги. Нужно обсуждать или предлагать читать то, что ты когда-то очень любил, над чем ты плакал, то, что ты читал по ночам, спрятавшись под одеялом.

Ходить в театры на необычные постановки. Я за любое переосмысление классики. Очень люблю спектакли нашего Русского драматического театра. Мы сходили на «Дубровского» с шестыми классами, например, дети были в восторге от увиденного.

Они начинают понимать, что наша классика совсем не устарела и не покрылась плесенью, а она живая, настоящая и про нас.

— Получается, что все должны быть заинтересованы. И родители, и педагоги, и дети хоть немного.

— Если человек видит в окружении своём людей, которые читают, которые обсуждают, которым интересно, он сначала будет смотреть издалека, а потом рано или поздно войдёт в их круг. Если все вокруг смеются над литературным мемом или анекдотом, а ты не понимаешь, в чем юмор, потому что не читал, то значит, надо прочитать.

— Но домашнее задание же ещё существует?

— Конечно, без этого никак. Но его объём и формулировка зависит от класса. Я не люблю задавать читать на дом небольшие тексты, особенно если есть в тексте интрига. Хочу живую реакцию увидеть. Если дома они прочитают, то уже не будет вау-эффекта. А большие тексты, конечно, да. Читают дома. И на уроке всегда должна быть книга. Это правило номер один.

* * *

До 2018 года в Национальной библиотеке Удмуртской Республики работал Центр чтения, теперь это просто клуб. Руководила Центром Ирина Курс, сейчас она — главный библиотекарь отдела культурно-просветительских программ и проектов. Собеседница уверена, что новое — очень часто хорошо забытое старое.

«Чтение вслух было традицией в российских семьях, — рассказывает Ирина Николаевна. — Даже телевизору не удалось «отменить» семейные чтения и обсуждения книг, но после развала СССР и ситуация в стране не способствовала вечерним семейным посиделкам с книгой, и «самая читающая страна в мире» стала едва ли не самой нечитающей; выросло поколение людей, лишённых тяги к книге, которое, естественно, не могло привить детям любовь к чтению».

— В начале двухтысячных катастрофическая ситуация с чтением (а это ведь не только удовольствие, но и важнейший способ получения знаний) была отмечена на государственном уровне, и в библиотеках страны стали создаваться центры чтения для возвращения в обществе массового интереса к книге. И возрождение чтения вслух, семейного чтения стало одним из способов приближения книги к нечитающему читателю.

— Как у вас сложились отношения с книгой?

— Я довольно рано начала читать и почти не помню, как мне читали родители, за исключением случаев, когда я болела и мне ставили горчичники (тогда это был обычный метод лечения кашля). Чтобы я вытерпела эти 15-20 минут боли мама читала мне что-нибудь. Зато хорошо помню, как моё умение читать использовалось в детском саду. Дети рассаживались на стульчики, меня сажали за воспитательский стол, давали пачку «лапши» — тонких детских книжек, и я читала их подряд вслух. А воспитатели выходили из группы по делам.

Не могу представить, чтобы современные дети в детском саду стали внимательно слушать чтение сверстника, но так было. Мои ровесники, не замученные потоком информации (телевизоров в каждом доме не было), с удовольствием слушали уже знакомые тексты — книжный репертуар был невелик.

Когда я была подростком, папа зачитывал мне какие-то зацепившие его абзацы из книг и журналов, которые он каждый день приносил из библиотеки, в которой я сейчас работаю. Он читал очень много и быстро, что называется, «глотал» книги, и я переняла эту привычку. Читать медленно я научилась гораздо позже.

А папино «чтение вслух», конечно, побуждало меня прочитать всю книгу. Кстати, у нас год 80-летия Победы, и, наверное, можно сказать о том, что именно через папино чтение я прикоснулась к трагедии и героизму Белоруссии. Я знала, что папа с братом и бабушкой были в оккупации, но не очень понимала, что это такое. В семье никогда не говорили о войне, но папа приносил много книг на военную тему. Однажды он принёс трёхтомник о партизанской войне в Белоруссии, хронику. И прочитал мне несколько страниц. Сухие строки — даты, имена, фамилии (в деревеньке на всех — только две фамилии — дедушкина и бабушкина девичья), возраст и констатация — убит. И я поняла, что все эти убитые люди — взрослые и дети — моя родня, которую я никогда не узнаю. А папа знал их всех живыми. И пережил их гибель.

— Во взрослом возрасте читали вслух?

— Сама я читала вслух своим детям на ночь. Эта традиция существовала у нас довольно долго, хотя старшая дочь читала себе толстые книжки Астрид Линдгрен с четырёх лет, а младшая в шесть лет попросила читать вечерами «Мастера и Маргариту». Днём она читала сама с того места, на котором мы остановились, и вечером мы продолжали. Так что почти половину этой книги я прочитала вслух, наслаждаясь музыкой слога. Интересно, что дочь перечитала роман лет в 10-11 и страницами выдавала текст наизусть.

Сейчас интересный опыт чтения вслух детям с родителями и обсуждения прочитанного накапливает Пётр Викторович Корольский. Всё больше родителей понимают, что семейное чтение и обсуждение прочитанного помогает сплотить детей и родителей, передать младшим собственные представления о мире, о добре и зле, сформировать у детей ценности, важные для семьи. Это в будущем может смягчить или снять почти неизбежный конфликт отцов и детей.

Интересно, что чтение вслух крайне полезно и самим взрослым. Например, в Японии остро стоит проблема качества жизни стареющего населения. Предотвратить или отсрочить деменцию — государственная задача. Профессор Рюта Кавашима проводил исследования мозга, выявляя занятия, вызывающие особенную активность полушарий (на этом исследовании основаны его знаменитые тетради — тренажёр для мозга). И оказалось, таких занятий всего два — выполнение простейших арифметических действий на скорость и чтение вслух.

Так что читать вслух детям и внукам стоит не только для создания атмосферы общения, объединения семьи общими книгами и интересами, но и для того, чтобы сохранить память и интеллект в самые преклонные годы.

Ну а по наблюдениям японского профессора, 10 минут чтения вслух в день на любом языке, который вы понимаете, — путь к поддержанию хорошей работы мозга. Поэтому, давайте читать вслух — детям, друзьям, собакам, кошкам, на худой конец — себе! Наслаждение и живой ум нам обеспечены!

Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники