Язык — понятие живое. Есть у народа свой язык, и народ, вроде бы, живой. Если язык живёт, то и народ развивается. Как будто бы так, по моему мнению. Глобальный мир с его «прорубленными окнами» и заходами «не в ту дверь», может быть и к сожалению, но наполняет язык заимствованиями и неологизмами. Даже не самый юный читатель слышал что-то из этого: кринж, роффл, флексить, зумер, имба, пикми.

На эту тему в русскоязычных медиа уже имеется довольно обширный корпус кринжового роффла. А как обстоят дела у братьев-удмуртов? Не так давно вице-спикер Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова в соцсетях рассказала, что ей поступило сообщение от одной дамы, которая испытала неудовольствие, когда один из удмуртских культуртрегеров использовал в выступлении слово «друзззяшки».

* * *

За ответами на неформальные вопросы автор данной публикации обратился к своим талантливым друзьям-удмуртам. Первым из них стал Богдан Анфиногенов — поэт, исполнитель, этнолог, директор интернет-телеканала «ДАУР ТВ», переводчик интерфейса «ВКонтакте» на удмуртский язык.

«Тема неологизмов в удмуртском языке очень сложная и, насколько я знаю, давно и активно исследуется учёными. Есть десятки научных статей на эту тему, где анализируются неологизмы в разное время и разного характера. Например, есть статьи, посвящённые созданию новых слов и терминов у Кузебая Герда; словообразовательным суффиксам в создании неологизмов; новым словам в блогосфере; неологизмам, созданным в процессе перевода Библии на удмуртский.

Не знаю точно, но наверняка этой теме были посвящены курсовые, дипломные работы, диссертации. Поэтому полностью осветить эту тему не представляется возможным. Многие неологизмы уже вошли в официальные словари, активно используются журналистами в СМИ, в официальных переводах вывесок госучреждений.

Интересно отметить, что по одной из версий такое распространённое слово как «кылбур» (стихотворение) было придумано Кузебаем Гердом и тоже было в своё время неологизмом.

Поэтому тут тоже очень интересный вопрос, а что такое неологизм? Ведь по сути любое слово в языке когда-то было неологизмом. Самая большая проблема новых слов в удмуртском языке в их жизнеспособности, так как большая их часть не используется носителями языка, обычными людьми в быту и не особо приветствуется. Для разговорной речи более удобно использовать интернационализмы или заимствования из русского, тем более, что они представлены широко в жизни, в интернете, в мультимедиа, в российских СМИ.

Поэтому новые слова не находят отклик и не могут «выиграть конкуренцию» у слов общеупотребительных в русском. Таким образом, сленг, слова-мемы, сложные технические, компьютерные, юридические или филологические, культурологические термины в реальной жизни удмуртами просто используются так же, как и у русских, и других народов в России.

В 2012-13-х годах во «ВКонтакте» были акции, направленные на активизацию словотворчества у молодёжи. Например, такие активисты, как Алексей Шкляев, Артём Малых и другие, проводили акции «Малпа выль кыл» (Придумай новое слово), где люди голосовали за наиболее понравившиеся неологизмы или «Удмурта тае» (Удмуртизируй это).

В то время активно придумывала новые слова Дарали Лели (например, чурали – блогер, тусбурчи – дизайнер, йырпорымон – круто, офигенно). Она также активно продвигала эти слова в сценариях к фильмам «Узы-Боры», «Пузкар». Но в целом, стоит признать, что какого-то большого выхлопа это тоже не принесло, так как литературный язык, по моему мнению, теряет престиж, всё меньше людей могут и хотят на нём читать. В основном все просто используют разговорную речь, свой диалект и всё, поэтому говорить о каких-то неологизмах не приходится. Их много, но большинство из них просто есть и всё, они не используются. Есть какие-то, я думаю, локальные неологизмы в диалектах или в определённых компаниях людей, но у них тоже очень узкое распространение.

Например, я знаю, что словосочетание «пластиковая полторашка» в некоторых деревнях Алнашского района называется «пытыр-патыр», это от звукоподражания. Или в одном из чатов в «Телеграме» недавно предложили перевести мем "жиза" как "улонта"».

* * *

Вторым собеседником, вернее, собеседницей, стала главный редактор главного литературного журнала на удмуртском языке в нашей республике «Кенеш» Анастасия Шумилова. Стоит отметить, что и она сама не чужда авторству.

«В публикациях мы очень осторожно стараемся использовать неологизмы. Если мы их и используем, то всегда обязательно даём в скобочках перевод или объяснение, потому что читатели могут потом выразить недовольство. В целом людям уже сложно читать на удмуртском языке, и вот эти неологизмы дополнительно ещё какие-то трудности создают.

Если говорить как человек, который сам пишет на удмуртском языке, то, например, в соцсетях позволяю более неформальный стиль. Я могу там себе позволить даже какие-то слова, которые я бы не использовала в статье, в материале, написанном для журнала.

По большей части это будут всё же не неологизмы, а именно заимствованные слова. Но мне нравится их «обудмуртивать». Замечала, что некоторые люди тоже пишут слово «кринӝ» через ӝ с точками. Почему-то так звучит прикольнее. Или мы, когда пишем какие-то слова или имена собственные, то я тоже это люблю использовать. Это Ӝ [дж], потому что как-то автоматически слово становится очень удмуртским. Например, имя Дженнифер можно написать как Ӝеннифер.

Говоря про неологизмы, вспоминается работа организации «Куара», где один проект был связан со сторителлингом (сказительство — прим. ред.). И там в комментариях начался немножечко ад.

Нас обвиняли: «Почему вы используете такое слово — сторителлинг, неужели нельзя это нормально написать на удмуртском?». В ответ я накидывала варианты перевода. Но в оборот никакое из них не вошло. А по итогам я написал стихотворение, что главный враг удмуртского языка — слово сторителлинг. Опубликовала его у себя в «телеге».

Кстати, многие называют «Телеграм» на удмуртском — «Уробо», что в переводе и значит «телега».

Хотя Кузебай Герд в одной статье, кажется, 1926 года, предлагал перевод слова «телеграмм». Прикольно тоже было, но это слово также не вошло в обиход. Или вот в «Куара» недавно объявили о запуске нового проекта студии подкастов. И там тоже был обязательный вопрос — что такое подкаст, почему такое нельзя на удмуртском языке сказать?

Такое часто встречается. Как мы отвечаем? "Переводите, пожалуйста, предлагайте варианты"».

* «удмурт кылын» — «в удмуртском языке».

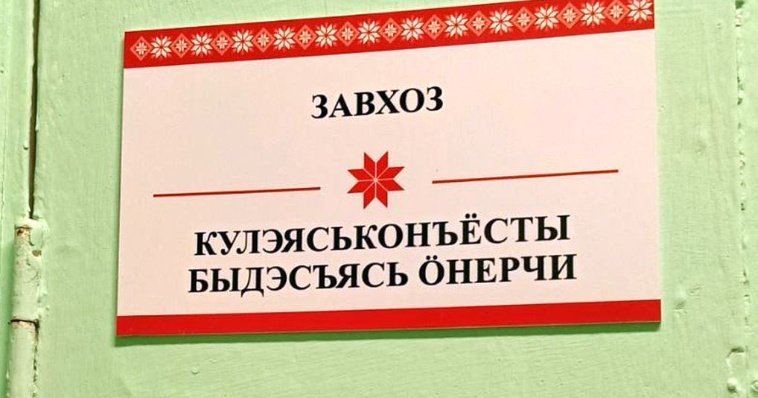

** на обложке новости — табличка в Гурезь-Пудгинской школе, дословный перевод с удмуртского: «специалист, выполняющий нужды (потребности)».Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX