Небольшой опус к юбилею родного города.

В этом году Ижевску — 265 лет. Традиционно празднования проходят в День города, 12 июня. Если быть верным сдвигам в календаре, то формальный день рождения — 21 апреля. Историческая же дата в современном в ту пору стиле — 10 апреля 1760 года.

Но тема данной статьи посвящена не столько истории города, сколько её интерпретации. Вот уже полвека трудится в Ижевске Евгений Фёдорович Шумилов. Человек с образованием искусствоведа, называющий себя «историком-архивистом» и «единственным историком Ижевска». В последние полтора года он настолько плодовито освоил пространство соцсетей, что почти не осталось профессионального сообщества, которое бы «не взмолилось» с просьбой не лезть в сферу, в которой автор суть дилетант.

Чтобы разобраться, в чём же сущностное несогласие с позицией Е. Ф. Шумилова по ряду исторических вопросов, корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков решил побеседовать с профессиональным историком Евгением Копысовым, который вполне умело работает с документами в архивах Ижевска и России.

* * *

— В 2024 году информационное поле Ижевска периодически наполнялось историями про двуглавого орла и триумфальную колонну на башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Лично я сторонник «орла, а не флага», но прав ли Евгений Шумилов, говоря, что под орлом — трофейные французские знамёна и французские имперские орлы.

— Евгений Фёдорович называет это дерзостью архитектора Семёна Дудина, «создавшего шедевр мировой архитектуры в Вятской губернии». Общественность во многом поверила уважаемому профессору. Но, кроме его публикаций, есть источники из архивов.

Можно утверждать, что однажды Евгений Шумилов буквально поделил историю города на «до» и «после». До него никто не думал считать арматуру башни трофейной. До него никто не полагал, что венчает башню не шпиль, а триумфальная колонна. Наводнение историями и их качеством такое, что задумаешься, «наводнение» не от слова ли «лить воду»?

Евгений Шумилов. (Фото Бориса Бусоргина, wikipedia.org)

Впервые Шумилов написал об этом в монографии «Архитектура Ижевска» в 1978 году. Через год повторил мысль в книге «Первый зодчий Удмуртии». Этот тезис словно навеян альтернативной историей.

Давайте перенесёмся на Невский проспект, прогуляемся у Казанского собора и взглянем на его характерную черту — лучезарную дельту на фронтоне. Вы сразу скажете — это масоны. Тем паче, что строился собор по указу масона Павла I по проекту архитектора-масона Воронихина, расписывался масоном Боровиковским под надзором масона графа Строганова. А теперь обращаемся к первоисточнику и находим в записках Воронихина пояснения: «На фасаде [собора] будет обычный знак Триипостасного Божества, в виде треугольника в сиянии». Дельта на фронтоне Казанского собора не является масонской. Происхождение дельты — история долгая и совершенно отдельная, но смысл в том, что интерпретировать символ можно как угодно, если не иметь опоры на источники.

В случае с трофейной арматурой заводской башни так и происходит. Семён Емельянович Дудин не оставил после себя описания элементов, и это побудило пофантазировать на тему трофейных знамён. Чтобы обосновать это, нужно провести сравнительный анализ, применить иконографический метод, метод «насыщенного описания». Существует множество аргументов, что знамёна не французские, а орлы римские. Есть конкретное описание французского имперского орла. От римского он отличается тем, что устанавливался на постамент, одна его лапа покоилась на «веретене Юпитера», а сам постамент имел гравировку номера полка. Римский же орёл содержал металлические кольца под собой, которые получили названия в Риме Phalerae и по своей сути являлись наградами.

Поглядим на арматуру заводской башни и спросим себя, нет ли под орлами Phalerae и не покоится ли орёл на постаменте? Но тезисы Е. Ф. Шумилова о трофеях на арматуре терпят крах ещё и чисто логически, ведь проект корпуса был подготовлен С. Е. Дудиным до начала войны с Наполеоном. А что, если в войне не удалось бы победить? Ведь в 1805 году война с Наполеоном как раз завершилась поражением Третьей антифранцузской коалиции. И, кстати, только после этого, в 1806 году, в Париже на Вандомской площади установили триумфальную колонну. Но установили именно на площади, а не на здании. А что, если новой войны вовсе не было бы, как тогда Дудин мог заранее разместить на арматуре французские трофеи?

— В соцсетях и в газетных публикациях профессор Шумилов ещё обращал внимание, что в ограде Преображенского собора в Санкт-Петербурге установлены турецкие пушки: «Ограда Преображенского собора очень близка по силуэту и образу ижевскому орлу, попиравшему французские трофеи. Только наш орёл на башне был намного больше и без венка в лапах».

— Аккурат на следующий день после того, как Шумилов опубликовал запись о том, что в ограде Преображенского всей гвардии собора трофейные турецкие пушки, попранные орлом, я работал с одним научным сотрудником АВИМАИВС (Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург). Мы разбирали, анализировали, старались сопоставить атрибуцию некоторых планов и чертежей со сведениями из документов ЦГА УР. Конечно, между делом разговор зашёл и про пушки в ограде Преображенского собора. Первая реакция сотрудника архива музея артиллерии была похожа на то, что в лингвистике называется древним неконцептуальным звуком, которым уже выражали удивление неандертальцы. Что-то выражающее целый спектр эмоций — от возмущения до насмешки.

Начнём с того, что есть существенная разница между арматурой заводской башни в Ижевске и оградой Преображенского собора в Петербурге. Арматура состоит из элементов, которые художественно создавались с нуля, тогда как ограда собора состоит из реальных пушек. То есть элементы арматуры не были выдернуты откуда-то и поставлены на башню. Никто не ездил в Рим и не закупал там доспехи легионеров, чтобы водрузить на башню. А вот с пушками всё по-другому. Да, они когда-то стреляли. Их привезли в Санкт-Петербург для того, чтобы сделать из них ограду. Но нет сведений, когда именно и из каких крепостей.

Евгений Копысов. (Собственная фоторабота)

В АВИМАИВС тогда поняли — ограда и пушки в ней практически не изучены. Отчасти это и стало катализатором для распространения мифов. Например, будто у пушек имеются девизы, свои названия. Когда стали искать источники, выяснилось, что сооружение ограды было довольно растянуто по времени, но больше того, к моменту утверждения чертежа архитектора В. П. Стасова пушки не были не только не отобраны, но и не доставлены в столицу. И апофеоз: в АВИМАИВС изучили клейма, сопоставили с письменными источниками и пришли к выводу, что добрая половина пушек относится к тем хронологическим рамкам, когда Россия с Турцией не воевала. В ограде есть пушки и XVI века, и XVIII, и XIX. А есть и такие, которые хранились в арсеналах и не были установлены в крепости. Тогда трофейные ли они? Пока создавалась ограда, не стало архитектора В. П. Стасова, изменились смыслы, вкладываемые в ограду. Существует множество нюансов, и в то же время не существует большого количества источников. Как это объяснить любителям мифов? Только одним звуком возмущения и насмешки.

Теперь же, что касается орла на заводской башне Ижевска и о том, где он находится… В ЦГА УР хранится документ — «Опись» 1815 года, где чётко написано, что башню венчает шпиль. Вряд ли на Ижевском заводе писали «от балды» и колонну по неразумению нарекли шпилем. Конечно, шпиль не единожды горел и со временем видоизменялся. Сперва он был утончённым, а массивное завершение, появившееся в конце 1960-х годов и рухнувшее 3 июля 2018 года, действительно визуально напоминало колонну. Но в документе всё-таки написано шпиль. Сам же Е. Ф. Шумилов рассуждает, что это нонсенс, когда колонна по закону архитектуры ничего не подпирает, а венчает здание. Действительно, странно. Может С. Е. Дудин не дерзил, а был примерным выпускником Академии художеств с серебряной медалью и сделал именно шпиль?

Отдельно я бы остановился на тезисе о гении С. Е. Дудине, разработавшем первый генплан города. Впервые Е. Ф. Шумилов заявил о разработке генплана Ижевского завода архитектором С. Е. Дудиным в конце 1970-х годов.

Но это не генплан города. Согласно любому архитектурному словарю, генплан является проектом, рассчитанным этак на 20 лет вперёд. В архиве музея артиллерии, сухопутных войск и войск связи сохранился один-единственный план Ижевского завода того периода, 1808-1810 гг. Поэтому привести в книге «Первый зодчий Удмуртии» (хотя Удмуртии тогда не было, и её первым зодчим Дудин не являлся, естественно) профессор никакой другой план не мог. Но именно в книге он отретуширован. В частности, убрана экспликация, а зря. Она говорит о том, что на плане зафиксированы «старые» обывательские кварталы, уже существующие фабрики железоделательного завода.

А самое главное, что на глаза на плане буквально лезет подпись: «с натуры снимал и чертил артиллерии капитан Шейдеман». То есть, предписываемый Дудину план не генеральный, а отражающий ситуацию «на земле», да и составлен не Дудиным, а будущим начальником завода. При этом никто не отрицает, что генеральный план всё-таки был, но позже. И он, согласно документам ЦГА УР, всё равно содержал сведения об уже имеющихся строениях. То есть, мы можем смело предположить, что сложившаяся градостроительная обстановка вряд ли заслуга Дудина. Но сам план в архивах не найден до сих пор.

— Но ведь тезисы о мастерстве Дудина регулярно тиражируются Евгением Шумиловым. Он говорит, что архитектор был великим талантом, учеником самого Андреяна Захарова, построил около 40 церквей в Вятской губернии…

— Талант Дудина никто не отрицает. Но и преувеличивать не надо. История — наука точная. Событие либо было, либо нет. Граф Шувалов либо создал пушки-«единороги» лично, либо нет. Дудин либо построил храм в Данилово, либо нет. Шумилов либо учёный, и тогда работает с документами как надо, либо нет.

Зодчий был направлен в Ижевский завод как заводской архитектор, а не губернский. Что это значит? Что его «епархия» — поселение при Ижевском оружейном заводе. К тому же, нет подписанных Дудиным чертежей тех многочисленных церквей. С 1808 по 1816 год архитектор был занят возведением Главного корпуса, параллельно — Троицкой церкви. Его то и дело заставляют писать объяснительные, потому что у строящегося здания завода то стена развалится, то «поплывёт» куда-то, то сваи не того размера забиты. Вы всерьёз считаете, что Дудин при этом поедет в Сарапул переделывать за Росляковым Покровскую церковь? Как только завершилось строительство Главного корпуса ИОЗ, Дудин приступает к постройке Александро-Невского собора.

И тот стал разваливаться! К 1831 году заводской архитектор Камышников рапортовал в Артиллерийский департамент, что по зданию собора аж 18 сквозных трещин. По его мнению, имело место нарушение строительной технологии, а это зона ответственности архитектора. Так является ли Семён Дудин великим мастером? Пусть каждый ответит сам для себя, но только с опорой на источники. А без этого все рассказы о нём и триумфальных знамёнах — как мутная вода.

— Тогда ещё уточнение. Обоснован ли тезис профессора Шумилова, что Дудин — последователь школы мегаломанов, и в архитектуре Ижевского завода отразилось влияние Клода-Николя Леду?

— Впервые этот тезис Евгений Фёдорович употребил опять же в конце 1970-х годов. По странному стечению обстоятельств, его книги как будто не подвергались ни рецензированию, ни критике общественности. Например, никого не смутило название «Первый зодчий Удмуртии». Чего уж там мелочиться? Но школа мегаломанов и влияние Леду — вопрос с точки зрения науки принципиальный.

Согласно документам в Российском государственном историческом архиве, во Францию ездил стажироваться Андреян Захаров. Семён Дудин отправился в 1803 году в пенсионерскую поездку в Рим. То есть это Захаров должен был набраться идей мегаломанов, а не Дудин. Когда пенсионеры приезжали в чужие края, как написано в документе, они изучали на примерах, которые видят воочию, что и как построено, какие формы использованы и так далее. Например, шотландский зодчий Чарльз Кэмерон конкретно говорил, что классическая архитектура Рима — это «топ», выражаясь современным языком. Настолько «топ», что остальное — безвкусица и не подлежит воспроизведению. В итоге, когда Кэмерон начал строить в Царском Селе, у него в каждой постройке «сквозила» классическая структура, проявлявшаяся в цилиндре в основании здания, которое было увенчано куполом, а по фасадам были приделаны портики с колоннадой. Это прямые отсылки к римскому Пантеону, который среди архитекторов считался идеальным воплощением классической архитектуры.

Профессор Е. Ф. Шумилов за работой в архиве. (Фото ИА «Сусанин»)

И вот это изучал Дудин в Риме. Когда зодчий вернулся в Россию, у него почему-то получилась «итальянская» Троицкая церковь, о чём написал его современник в журнале «Вестник Европы» в 1816 году. Кстати, если поглядеть план и фасад церкви в архиве АВИМАИВС, то можно удивиться, насколько она была не типичная для нашего глаза. То же самое с Главным корпусом завода. Там столько итальянских черт, что они просто нескромно рвутся наружу. А школа мегаломанов — это, прежде всего, архитекторы, которые стремились создавать поистине огромные постройки гражданского назначения.

Как сказал искусствовед И. Э. Грабарь, мегаломаны буквально благоговели перед римским Пантеоном и термами. Ни в творчестве Захарова, ни в творчестве Дудина ничего подобного нет. Так с чего же Шумилов решил, что К.-Н. Леду повлиял на их работы?

Больше того, в тех самых работах Е. Ф. Шумилова расхождения с шифрами РГИА. Даёт он, скажем, сведения о письме Дудина президенту Академии художеств, в котором содержится длинная речь, а за указанным шифром в РГИА хранится документ о назначении в Войско Донское нового архитектора вместо умершего Дудина. Документ на одном листе.

— В конце минувшего года ещё одним героем публикаций профессора стал граф Пётр Шувалов. Насколько он был «любим» дореволюционными жителями Ижевского завода?

— Да, уже многим известен тезис о том, что отцу-основателю Ижевска П. И. Шувалову установили памятник не в том месте. К тому же до сих пор нет улицы в честь графа, что является значительным упущением. И кто же всё-таки основатель Ижевска? Пётр Иванович или императрица Елизавета Петровна?

Ижевская историография традиционно считает графа П. И. Шувалова основателем Ижевского завода и, как следствие, города. Организация фабрик на реке Иж же началась по инициативе графа, значит его и справедливо считать основателем. Есть и другие примеры. В Екатеринбурге считают своим основателем В. Н. Татищева, который в 1721 году подыскал на реке Исеть место для завода, с которого и начинался Екатеринбург.

Конечно, Василий Никитич просил разрешение у царя, и тот своим Указом повелел строить завод. Принципиальный момент в том, что первопричиной была инициатива В. Н. Татищева. Именно он пришёл к мысли построить новый завод, сам-то Пётр Великий не ставил ему такой задачи.

Другой пример — Санкт-Петербург. Инициатива о создании города исходила от Петра I. Причём в историографии Петербург причисляют к «искусственным» городам, подразумевая, что он не просто создавался по воле монарха в совершенно непригодном для этого месте, он ещё и строился по заданным параметрам. Кстати, царь не отлынивал от работ, сам иногда чертил эскизы зданий, вникал в суть строительства.

В отличие от графа Шувалова, который никогда в Ижевский завод даже не приезжал.

Ещё один пример — крепость на реке Орлик. Согласно летописи, в 1566 году Иван Грозный повелел основать крепость для защиты южных границ от неприятеля. Инициатива снова от царя, потому он и считается основателем города.

Поэтому, если придерживаться данного подхода, то действительно основателем Ижевска можно смело считать графа Петра Ивановича Шувалова. Он же предложил строить заводы на Вотке и Иже. А если начать углублённо изучать вопрос, то встаёт вопрос: а как вообще берггешворен А. С. Москвин, правая рука графа, оказался «на Ижу»?

Указом Сената в 1754 году Гороблагодатские заводы были переданы графу Шувалову с требованием увеличить производство металла. В один прекрасный день пришло понимание того, что ресурсы на ряде фабрик вскоре «прикажут долго жить», значит целесообразно устроить новые заводы. Да, личные интересы Петра Ивановича об обогащении совпали с потребностями государства. Но в рамках данного подхода мы уже можем говорить и об инициативе императрицы. К тому же в Российском государственном архиве древних актов есть документ с Указом Елизаветы искать место под завод.

Вы возразите: но ведь не она выбирала место, не она пришла к выводу о новом заводе. Она лишь согласилась с Сенатом, получившим донесение от графа Шувалова о необходимости устроения ещё двух заводов, и на основе этого подписала Указ о поиске соответствующих мест. В этом есть тонкая разница между Татищевым и Петром I, с одной стороны, и Шуваловым и Елизаветой Петровной — с другой. В первом случае уже было выбрано место и оставалось начать строительство завода, а во втором случае — императрица даёт указание искать место. Можно ли таким образом считать её основательницей завода? Моё субъективное мнение: отчасти, да.

Евгений Копысов в Санкт-Петербурге. (Собственная фоторабота)

Что до памятника Шувалову, то целесообразно ли куда-то что-то переносить? Целесообразно ли переименовывать улицы? Братский нам народ в соседнем государстве сейчас переживает далеко не самые лучшие времена, характерной чертой которых является тотальное переименование всего и вся. Е. Ф. Шумилов хочет уподобляться соседнему государству? Сносить, переносить памятники — это свойство того общества, которое уже давно кануло в лету.

Тогда люди старались решить вопросы таким образом в том числе. Однако жизнь не стоит на месте, общество развивается, взрослеет. Сейчас история нами воспринимается более целостно. Вот пример.

На Парламентской площади в Лондоне бок о бок стоят памятники разным политическим деятелям Англии, в том числе яростным противникам друг друга. Они все — часть неразрывной истории страны, и если завтра снова появится условный Оливер Кромвель, вороны покинут Тауэр, и монархия падёт, то памятники никто сносить не станет. А если мы продолжим стирать часть истории переименованиями улиц или сносом памятников, мы не только не повзрослеем, мы в известной мере лишим себя будущего, потому что история — это ключ к пониманию настоящего и прогнозированию будущего.

Очень жаль, что Евгений Фёдорович так стремится заниматься переписыванием истории посредством переименования улиц, переносов памятников, восстановлением утопленных символов. Кстати, вспоминая Парламентскую площадь Лондона, можно сказать, что установка памятника графу Шувалову возле Администрации города Ижевска в сквере очень характерный жест. Очень логичный, разве нет?

— Как тогда относиться к тезису о том, что Евгений Фёдорович Шумилов — единственный историк Ижевска, потому может рассуждать обо всём? Включая историю оружия, например.

— Евгений Фёдорович, наверное, следует тезису «как корабль назовёшь…». Если назову себя единственным историком Ижевска, то люди так меня и будут воспринимать. Скажите, кто будет глубоко копать? Это задевает тех, кто «в теме» и понимает, что до Евгения Фёдоровича был Олег Владимирович Севрюков, который первым сделал то, чем сейчас занимается уважаемый профессор.

До Шумилова историей завода занимался Александр Александрович Александров. Сегодня разные аспекты истории города изучают И. И. Кобзев, А. В. Коробейников, В. А. Маратканов. В 2006 году вышла замечательная монография Т. А. Васиной по социокультурной жизни Камских заводов. На кафедре Отечественной истории УдГУ выделено целое направление, занимающееся историей региона, включая Ижевск.

Моё субъективное мнение заключается в том, что в желании рассказать историю города и сделать интересные открытия Евгений Фёдорович загнал сам себя в угол. Ему надо действовать быстро — раз, в области, где у него нет профильного образования — два, да ещё и соответствовать своему заявлению — три. Потому он выбрал путь регулярно и громко заявлять о себе в социальных сетях и региональных СМИ. Это ещё одна ловушка, потому как, если выдавать текст каждую неделю по исторической теме, рано или поздно свалишься к поверхностному изучению. Источники требуют вдумчивой и кропотливой работы. При таком подходе каждую неделю писать не получится.

Это, в свою очередь, порождает разные опусы, наподобие того, что произошло на страницах уважаемой газеты. Шумилов заявил, что противотанковое ружьё Симонова было сконструировано на основе его же автоматической винтовки. С чего вдруг? Позволю процитировать потомственного оружейника, кандидата технических наук и Заслуженного деятеля науки Удмуртской Республики Михаила Евгеньевича Драгунова: «прямое использование элементов конструкции невозможно. Конечно, инженер может использовать принципиальные решения, технические решения, переработав их под другой калибр, да только в случае с АВС и ПТРС надо элементарно знать матчасть! Конструктор Симонов адаптировал конструкцию винтовки 1938 года под патрон образца 1943 года и получился карабин СКС. А вот АВС не имеет отношения ни к ПТРС, ни к СКС».

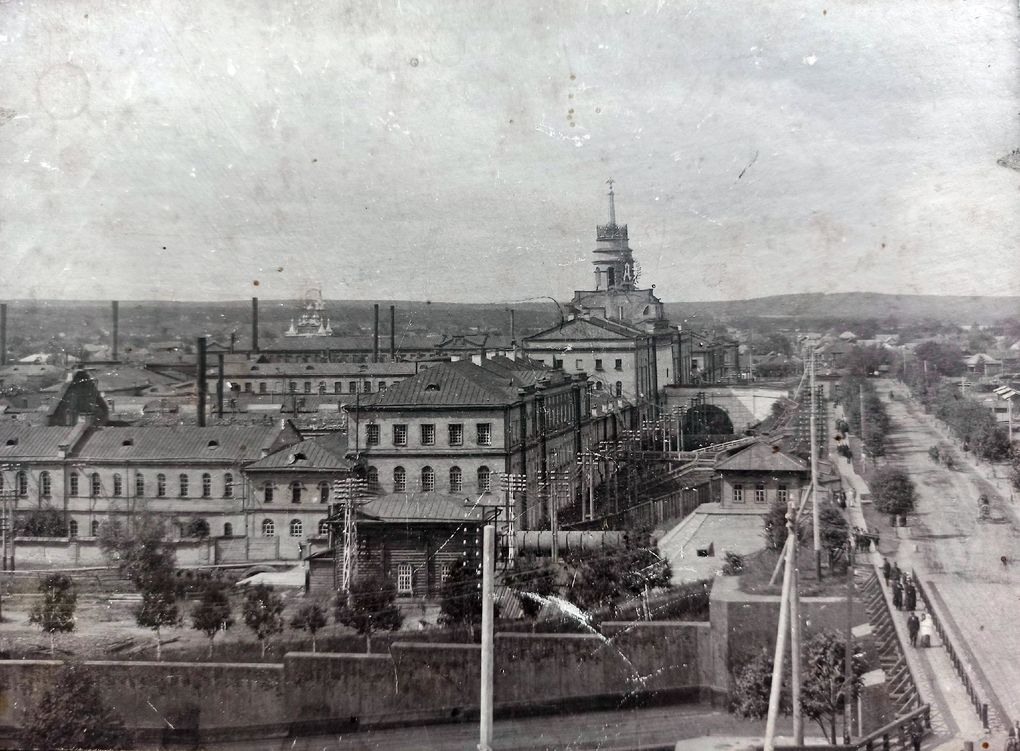

Вид на Ижевский оружейный завод. (Фото из коллекции Сергея Глушкова, опубликовано в «Ижевской Искре» (vk.com/izh_iskra))

Незнание истории не освобождает от ответственности. Твои слова, действия имеют эффект, влияют на умы людей. История Ижевска богата на события, разнообразна, и в ней есть сюжеты для «узких» специалистов. Уже поэтому быть единственным историком Ижевска не получится по определению. Торопливость и желание писать каждую неделю влечёт некачественное исполнение работы. Потом это идёт в народ, и… мы получаем то, что можно выразить словами «плохой контент рождает плохой вкус». Надо ли нам это? Но хуже всего другое.

Учитывая нестыковки в ссылках Шумилова на архивы, а в тотальном большинстве случаев отсутствие ссылок и тиражирование фантазий автора, напрашивается вывод, что у Ижевска нет истории. Нужно представить, что нет ни «Завода заводов»», ни «Города на Иже», ни «Первого зодчего Удмуртии» и изучать историю города с нуля.

*заголовок статьи отсылает к книге «Бои за историю» французского историка Люсьена Февра (1878 – 1956), одного из основателей школы «Анналов», произведшей переворот в исторической методологии.

Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX